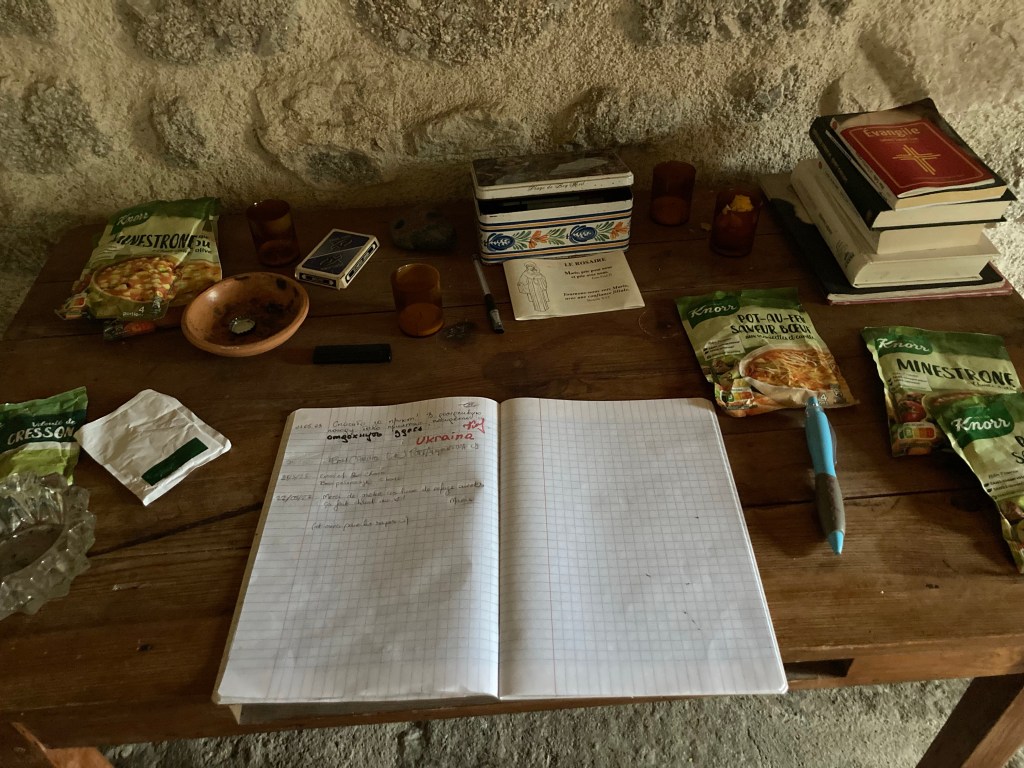

Die Via Podiensis, so denke ich an diesem dritten Tag, ist wahrlich ein Weg zu Glück und Wohlsein, denn sie heißt ihre Pilger zu jeder Zeit willkommen. Ob mit bestens ausgerüsteten Notunterkünften (Refuges), die nicht nur mit Schlafplätzen aufwarten, sondern auch mit einer kleinen Tütensuppen-Auswahl ausgestattet sind, oder ob mit frischen Produkten vom Bauernhof. Immer ist an die mitgedacht, die unterwegs sind.

Auf der Via Podiensis ist in der Regel auch fürs Frühstück gesorgt. Das Angebot gäbe es auch an diesem Morgen, aber ich habe einen weiten Weg vor mir und verzichte darum auf das gemeinsame Frühstück. Das beschert mir ein paar äußerst ruhige Stunden auf dem Weg. Wobei – auch das sei erwähnt – es sind hier sowieso nicht so viele Menschen unterwegs.

Nach zehn Kilometern lockt mich ein Hinweis auf Kaffee-Ausschank auf den Hof der Käserei von Daniel und Murielle Delcros. Zuerst begrüßt mich der Hund. Ich warte eine ganze Weile, bis Daniel aus dem Stall kommt. Er führt mich in die Küche, in der es behaglich warm ist, damit der Käse reifen kann. Dann öffnet er seine Schatzkiste, in der etwa fünfzig kleine handliche Käselaibe nebeneinander im Stroh aufgereiht sind. Seit vielen Jahren verkaufen er und seine Frau ihren Käse an Pilger und Wanderer und waren, wie mir Daniel erklärt, die ersten, die das durchziehende Klientel für sich entdeckt haben. Heute bieten viele Bauern ihre Produkte an. Die Käseherstellung, so sagt er, ist die Berufung seiner Frau. Die kleinen Laibe lassen sich gut transportieren und halten sich auch bei warmen Temperaturen ohne Kühlung eine Woche lang – sofern sie nicht vorher schon zur Neige gehen, weil sie einfach zu gut schmecken. Ich packe den Käse schon mal ein, bekomme noch einen Kaffee mit frischer Milch und ein Stück Kuchen mit Aprikosen und Vanillepudding, bevor ich mich gestärkt und beseelt auf den Weg mache, während Daniel wieder zu seinen Kühen in den Stall geht.

Draußen an der Straße kommen ein paar Kühe angelaufen und betrachten mich neugierig aus sicherer Entfernung. Ich setze meinen Weg fort in einer Landschaft, in der sich Nadelwald mit saftigen Wiesen abwechseln. Es gibt mehrere überdachte Picknickplätze, Wasserstellen, Refuges und saubere Klohäuschen. Und immer wieder denke ich: Welch ein Überfluss! Im Unterschied zur recht kargen Via de la Plata, auf der ich im vergangenen Jahr in allererster Linie mit einem Überfluss an Sonne, Steinen und endlosen Geraden gesegnet war und mich unterwegs mangels geeigneter Schattenplätze nicht wirklich aufhalten wollte, ist die Via Podiensis ein wahres Paradies.

Knapp eine Stunde nach meinem Kuchenfrühstück lasse ich mich in Chazeaux noch einmal auf einem Picknickplatz nieder. Ich koste etwas von dem Käse und lege eine Weile die Füße hoch, bevor ich mich an den Aufstieg mache. Zwei Stunden lang geht es durch den Wald, über Stock und Stein, bis man schließlich aufs freie Feld hinaustritt und der Blick auf den etwa einen Kilometer entfernten Dreiseitenhof Le Sauvage mit seinen dicken Granitmauern fällt. Hier hatten sich einst Templer niedergelassen, heute wird der Hof von einer Genossenschaft betrieben, die von lokalen Bauern gegründet wurde. Die rustikalen Gebäude mit ihren dicken Natursteinmauern sind sehr stilvoll restauriert, es gibt ein Lokal, einen Laden; und natürlich kann man auch übernachten.

Ich bleibe auf einen Kaffee. Ein Stück Brot könnte ich für später brauchen. Und weil im Laden kein Brot gibt, frage ich am Tresen des Restaurants, ob sie mir gegen Geld ein Stück Baguette abtreten. Die Wirtin ist nicht gerade begeistert über meine Bitte und verweist mich erst einmal auf die Speisekarte. Ich würde sofort etwas essen, aber ich habe jetzt keinen Hunger. Schließlich siegt ihr Mitgefühl und sie verschwindet in der Küche, um mit einem riesigen halben Baguette zurückzukommen. Für das Brot und einen großen Milchkaffee verlangt sie nur 2,25 Euro. Ich gebe ein gutes Trinkgeld.

Beim Kaffee leistet mir Rubén Gesellschaft, ein Pilger aus Puerto Rico, der nicht nur Essenshunger hat, sondern auch hungrig nach einer Unterhaltung auf Englisch ist. Wir plaudern eine Weile, dann mache ich mich wieder auf den Weg. Bis Saint-Alban habe ich noch fünfzehn Kilometer zurückzulegen, es sind wieder Gewitter für den Nachmittag vorhergesagt und am Himmel sieht auch schon ein bisschen düster aus.

Am Col de l’Hospitalet, dort wo das Département Haute-Loire endet und und das Lozère beginnt, ist eine Kapelle dem heiligen Rochus geweiht. Der Schutzpatron gegen die Pest ist wegen seines Pilgerstabs und der Jakobsmuschel, mit der er häufig dargestellt wird, leicht mit Jakobus zu verwechseln. Untrügliches Zeichen dafür, dass man es nicht mit dem heiligen Jakobus zu tun hat, ist eine Pestbeule oberhalb seines Knies. Saint Roch scheint vor allem hier in der Gegend gewirkt zu haben, denn man trifft auf der Via Podiensis häufig auf seinen Namen.

Kurz hinter der Kapelle trifft man wieder auf ein Refuge, ein kleines Steinhäuschen, in das sich die Pilger flüchten können, sollte ein böses Unwetter sie heimsuchen. Der Himmel ist schwarz, und es sieht gerade gefährlich nach einem Dammbruch am Firmament aus. Ich überlege nicht lange und nehme die Beine in die Hand in dem nicht ganz felsenfesten Vertrauen darauf, auch heute wieder verschont zu bleiben. Immer wieder sage ich mir, dass mich der günstig stehende Wind gestern schon einmal vor dem drohenden Gewitter bewahrt hat. Gleichzeitig meldet sich eine ewig stichelnde innere Stimme zu Wort, darauf beharrend, dass ein waschechter Guss heute ja dann wohl ausgleichende Gerechtigkeit wäre. Man kann ja schließlich nicht immer ungeschoren davonkommen. – Die Chancen stehen also 50:50, dass es auch diesmal nicht trifft – oder eben doch. Müde von dem zermürbend sinnlosen Gedankenkarussell erreiche ich Saint-Alban-sur-Limagnole schließlich bei Sonnenschein.

La Butte aux Oiseaux, meine Herberge für die Nacht, empfinde ich zunächst als Pilgerfalle und fühle mich schlagartig erst einmal unwohl, weil es nur eine Toilette gibt und die Betten auf den ersten Blick durchgelegen scheinen. Der Gastgeber geht mir anfangs gehörig auf die Nerven, weil er seinen Nichtmüdigkeitsvorteil scheinbar weidlich auskostet. Ich habe dreiunddreißig Kilometer in den Beinen und muss mich in seiner für mich fremden Menage zurechtfinden. Er amüsiert sich über meine Versuche, mich in seinem Haus zu orientieren. Ich beeile mich mit dem Duschen und bringe erst einmal ein wenig Distanz zwischen mich und meine Unterkunft. Später soll sich Eric Kuentzler dann doch als sehr guter und aufmerksamer Gastgeber erweisen. Am nächsten Morgen hat er nach einem einfachen, aber ehrlichen Abendessen, einem kräftigen Frühstück und langen Gesprächen über das Leben in Saint-Alban regelrecht einen Stein bei mir im Brett und geschlafen habe ich auch hervorragend.

Saint-Alban-sur-Limagnole wirkt auf mich insgesamt wie ein „lost place“. Die Stadt wird beherrscht von einem Schloss aus dem 18. Jahrhundert, das eher an einen Knast erinnert, vermutlich auch deshalb, weil in dem riesigen Gelände um das Schloss herum eine psychiatrische Anstalt untergebracht ist. Die Klinik hat diesen Ort vor vielen Jahren zu einem gewissen Reichtum gebracht, erklärt mir Eric Kuentzler. 1945 hat der Pariser Arzt François Tosquelles die Anstalt aufgebaut. Der Ansatz: einen offenen Lebensraum mit vielen – auch künstlerischen – Aktivitäten für psychisch Kranke schaffen und damit ihre Individualität und Würde anzuerkennen. Das war neu. In der Hauptstadt – und auch anderswo – hat man diese Menschen einfach weggesperrt, damit sie nichts anrichten konnten. Aber hier, auf dem Land, konnte nichts passieren. Also – so O-Ton Eric Kuentzler – „hat Tosquelles alle Verrückten von Paris eingesammelt und nach Saint-Alban gebracht“. Der Ort blühte auf, weil die Klinik als einziger Arbeitgeber weit und breit viele Pflegekräfte anzog und jeder im Dorf sein Auskommen hatte. Heute beherbergt die Klinik noch zwanzig Patienten, ein kleines Atelier und die Wäscherei. Die Gebäude verfallen immer mehr. Die Klinik lockt kein Pflegepersonal mehr nach Saint-Alban.

Die Wetterverhältnisse im Lozère sind nebenbei auch nicht gerade attraktiv für das Leben hier. Die Sonne zeigt sich selten, es gibt jede Menge Niederschlag. Die Winter sind streng und lang bei häufig 15 bis 20 Grad unter Null, sagt Eric. Und auf die Frage, was man im Winter im Lozère anfange, antwortet er nur: „Nichts. Man schaut ins Feuer.“ Aus seinem Mund klingt es nicht einmal wertend, sondern einfach nur glasklar.